Tanto gentile e tanto onesta pare Dante Alighieri

La vita nova XXVI

Ascolta

Testo

Approfondimenti

Exercises

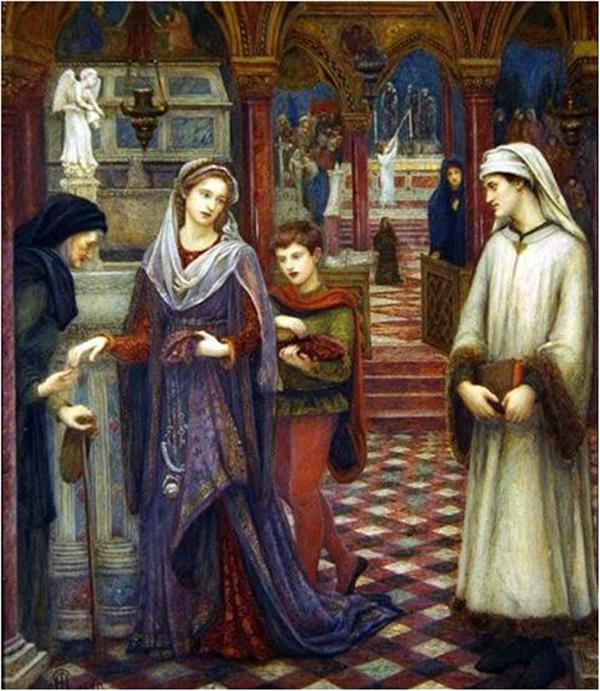

La «poetica della lode» riprende subito dopo i capitoli dedicati alla morte del padre di Beatrice e alla grave malattia del poeta stesso, nel corso della quale egli riceve in sogno la premonizione della morte della donna amata. Dante osserva poi che negli ultimi tempi la fama di Beatrice è diventata sempre più vasta, tanto che molti accorrono per vederla, quasi per assistere a un miracolo.

Di fronte all’universale meraviglia suscitata dalle virtù di Beatrice, Dante compone il sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare”, affinché non soltanto coloro che la possono vedere direttamente ma anche tutti gli altri «sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere». Il componimento è una delle prove più alte dello «stile della lode».

METRICA. Sonetto con schema ABBA ABBA CDE EDC.

la donna mia, quand’ella altrui saluta2,

ch’ogne lingua devèn3, tremando, muta,

e li occhi no l’ardiscon di guardare4.

5Ella si va, sentendosi laudare,

benignamente d’umiltà vestuta5, Esercizio 1

e par che sia una cosa venuta

da cielo in terra a miracol mostrare6. Immagine 2 Immagine 3 Immagine 4 Immagine 5

Mostrasi sì piacente a chi la mira7

10che dà per li occhi una dolcezza al core, Esercizio 2

che ’ntender no la può chi no la prova8; Esercizio 3

e par che de la sua labbia si mova9

un spirito soave pien d’amore,

che va dicendo10 a l’anima: Sospira.

Esercizio 4

Approfondimenti

Approfondimento: Gianfranco Contini - Un’analisi di Tanto gentile e tanto onesta pare.

Confronto: Rambaldo di Vaqueiras - Kalenda maya.

Note

La gentilezza dimostrata da Beatrice è quella di cui parla Guinizzelli (per esempio in Al cor gentil rempaira sempre amore), divenuta una delle parole chiave della poetica stilnovista. L’onestà è onorevolezza, dignità del pensiero e del contegno. Entrambe qualità che testimoniano la nobilità interiore della donna, la sua superiorità, che la associa al poeta. Il “parere”, cioè l’apparire, è il motivo principale del sonetto.

Mentre saluta i suoi conoscenti, che incontra per strada. Il poeta, poco più che un occhio, osserva la donna amata che cammina per strada e sbriga le sue faccende quotidiane.

Il verbo “devèn” sta per “diventa”.

La bellezza, espressione della superiorità interiore di Beatrice, è tale che coloro che la vedono ne sono come feriti, non osano né parlare né guardare ancora. L’analogia tra donna e miracolo è tipica del repertorio tematico dello stilnovo e sarà approfondita nei versi seguenti.

L’umiltà copre Beatrice come una veste. L’espressione è molto efficace perché accenna sia all’abbigliamento umile della donna, la cui bellezza non necessita di artifici, sia alla semplicità dei suoi modi, che la circondano, la “coprono” proprio come un abito.

Il tema della donna che si fa testimonianza visibile del cielo, è uno dei topoi della lirica stilnovista. La bellezza della donna ha qualcosa di angelico e il suo mostrarsi è un miracolo.

L’epanadiplosi “mostrare”-“mostrasi” (cioè la ripetizione di forme della stessa parola a fine verso e inizio del verso successivo) sottolinea l’importanza della vista, dell’apparizione, nel discorso di Dante.

Gli occhi sono il tramite attraverso cui la donna è in grado di muovere i cuori alla dolcezza. L’amore e la bellezza sono descritti nei loro effetti concreti, legati al corpo.

La “labbia” può significare, secondo alcuni commentatori, “labbra”, e secondo altri “viso”. Nel primo caso lo spirito soave uscirebbe (forse più coerentemente) dalle labbra di Beatrice, nell’altro si sprigionerebbe dal suo volto, o dalla sua sembianza intera.

L’azione della gentilezza e dell’onestà della donna è prolungata, ripetuta, come segnala l’utilizzo della perifrasi verbale “va dicendo” che esprime un’azione progressiva e durativa, che si sviluppa nel tempo.